第二次志木市将来ビジョン(素案)への意見公募

志木市が第二次志木市将来ビジョン(素案)への意見公募を実施していました(2025年9月1日〜30日)。私はこの素案作成にあたって開催された市民ワークショップにも参加しましたが、こういうビジョンを市民参加で作ろうとすることは大変素晴らしいと思う一方、実際に市民の声はどこまで反映されるのか、またビジョンとして耳あたりの良い文言が総花的に並べられるだけで、市は現実にはどこまで本気で取り組むのだろうかという懸念ももちました。とはいえ、やはり、こういうビジョンに市民が声をあげることはとても有意義なことだと思い、今回も意見を送りました。以下その全文です(文中のページ数や項目の番号は素案のもの)。提言している内容が1ミリでも市政の向上に役立てば嬉しいです

- 第二次志木市将来ビジョン(素案)について意見公募を実施します(志木市HP)

- 第二次志木市将来ビジョン(素案)

- 志木市 将来ビジョン・後期実現計画成果指標達成状況 総括表(前回の達成状況)

- 志木市将来ビジョン・市民ワークショップ

■第五次総合振興計画の達成状況への総括の章を設けるべき

今回の意見公募の参考資料として6つの資料が提示されているが、今回の第六次に先立つ第五次総合振興計画の達成状況の資料が含まれていないことは計画の継続性という点で非常に大きな問題である。市のHPの別の場所にある第五次総合振興計画の後期実現計画成果指標達成状況総括表によれば進捗状況0%の未達成項目が40/78となっている。この未達成とは進捗率0%かマイナスを意味しており、第五次では高らかに計画として謳い上げたものの実に半分以上が、前進なしまたは後退に終わってしまったのである。このことをきちんと総括せず第六次計画を作成しても同じことの繰り返しになるのではないか?まず第六次計画の冒頭に第五次計画の総括の章をもうけるべきである

■計画の文書の書き方

文中の用語について、英語略称には括弧書きで日本語訳、用語には脚注で注釈をつけるべき。例えば文中にある8050、ACP、GIGAスクール、ヤングケアラー、デジタルトランスフォーメーション、ICT、公共施設マネジメント、市街地リノベーションなどの用語は市民がみな知っているだろうか?有権者は18歳以上であり、一般的な18歳が理解できるかどうかを基準に文章を作成すべきである

■孤独死ゼロのまちづくりをビジョンに明記すべき

素案全体を通して「孤独死」への言及が1回もない。現代日本の高齢社会への対応を論じる上で欠くことのできない論点なのに一切の言及がないのはおかしい。また孤独死問題に限らず、尊厳ある終末はすべての市民にとって重要なことである。P34の1-4-4に「人生の最期まで自分らしく生きることができるよう支援」という文言があるのは良いが、孤独死ゼロのまちづくりをめざすということをはっきりとビジョンに記すべきである

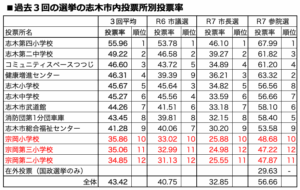

■投票率向上の施策と主権者教育の強化をビジョンに加えるべき

先の市長選挙でも投票率が33%以下という低投票率であったが、ビジョンの中で投票率向上が一切言及されていないのはおかしいのではないか?投票率向上のための施策強化や主権者教育の強化等をビジョンに明記すべきである

■2-2 学校教育

P40に「地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子どもたちを育む」「地域とともにある学校づくり」などの文言があるが、志木2中学校区の3校合併などは多数の住民の反対の声を無視して強行されており、素案と現実の乖離があまりにも大きい。「地域と一体」を真に実現するための成果指標として、学校教育に関する定期的な住民アンケートの実施、中学校区学校運営協議会のみでなく広く地域住民と行政が意見を交わせる定期的な懇談会開催などをビジョンに明記すべきである

■3-4-1 市民とともにある市政運営の推進

①意見公募制度の改善

- 市は意見公募に寄せられた意見1つ1つに誠実に返信することを市の責務として明記

2024年に行われた志木市小中一貫教育推進計画の素案への意見公募では志木市教育委員会は104件中78件を1つにまとめて「今後の参考にする」といった簡単なコメントをつけるのみであった。募集しておきながらまともに返信しないという市民を愚弄するにもほどがある愚行であった。現在の志木市では意見公募がまったくの形式的なイベントに過ぎなくなっていることの証左である。意見公募を真に政策形成過程への市民参加の手段とするために、寄せられた意見1つ1つに誠実に返信することを市の責務であると明記し返信率100%を目標値にして成果指標に入れるべき- 意見公募後の市民と市長の懇談会・意見交換会の実施

意見に市が一方的に返信して終わりではなく、懇談会や意見交換会などで直接話し合える機会を作るべきである- 意見公募での採点をやめるべき

現在の志木市の意見公募では意見に対し市が◎◯△で採点しているが、そもそも主権者である市民の意見を公僕である市が採点するという発想がおかしい。旧時代のお上が庶民を導いているという発想の残滓であり「市民とともにある市政運営」とは言えない。P11に「本市では、市民(市民団体を含む)と行政が対等なパートナーとして市民協働のまちづくりを推進しており」とあるが、対等なのに一方的に採点するのはおかしいのではないか②市長と市民の懇談

- P57にふれあいミーティングの記述があるが、市のHPによればこれが最後に行われたのは令和2年であり、実質的に有名無実になっている。5年も開催実績がないものをそのまま主な事業に入れているのでは「市民とともにある市政運営」がただのお題目で本気ではないと告白しているのに等しい。計画に入れる以上は成果指標に開催回数の数値目標を明記すべき

- ふれあいミーティングは市民側からの申し込みを前提にしているが、杉並区などでは無作為抽選で選んだ区民と区長の懇談会などが行われている。この形式なら市民側からの申込みを待つことなく定期的に開催することが可能である。志木市でもこれを実施しその回数を成果指標に入れてはどうか

■3-4-2 市民参加と協働の推進

志民力人材バンクは令和元年からの5年間でわずか13人しか活用されておらず、ほとんど有名無実である。募集しておきながらほとんど活用しないのは極めて無礼である。第六次においてはきちんと活用するための抜本的な方策を講じることをビジョンに明記すべきである

■3-5-4 文化財保存・活用のつながりづくり

志木市には西原大塚遺跡出土人面把手付土器や日本最古級の石器群などのすぐれた埋蔵文化財もあるのでそれらの活用も主な事業に加えるべき

■4-2-1 交通の利便性の向上

近隣他市で実施されている巡回バスをのぞむ市民の声は強い。既存バス事業を圧迫すべきでないのもわかるが、共存できる方策を研究すべきである

■5-1-4 長期的な視点を持った公共施設の最適な配置

公共施設の総量削減について、徒に削減するのではなく、本当に不要なのか、複合化による移転は適切なのかなどを実際に利用している地域住民の意見を最大限に尊重しながら慎重に検討すべき。特に宗岡公民館の移転・廃止は行うべきではなく、老朽化にともなっては現在地での建て替えを行うべきである

■5-2-1 開かれた行政の推進

①委員会審議などの情報公開の強化

- 現在志木市では委員会などの会議録が公開されるが、その内容が簡略化されすぎている。また公開までに数ヶ月かかっており、P12の「すべての施策において、必要な情報を、必要な時に、必要な相手に届ける」というのにはほど遠い状況である。会議録は簡略化せず、すべて委員会開催後7日以内に公開するようにし、会議録公開までの平均日数を成果指標に入れるべき

- 市民の傍聴可能な委員会の人数制限がわずか5名などになっていることが多く、せっかく出向いても傍聴できないことがあり傍聴枠を拡大すべき。また広報活動を強化して傍聴者数の増加をはかり、その人数を成果指標にいれるべき

■5-2-2 広報・広聴力の強化

①市長への手紙事業の強化

- 返信期間の短縮

現在、返信は原則14日以内となっているが遅すぎる。原則7日以内とし、遅れる場合はその旨連絡するようにすべき。市長への手紙の返信までの平均日数を成果指標に入れてはどうか- 返信を希望したのに返信がなかったという事例があるが、市民からの手紙を無視するようなことがあってはならない。返信を希望するものには必ず返信することをビジョンに明記すべき

- 市長への手紙事業の情報公開

広聴事業であるならどのような手紙が寄せられ、市長はどのように返信したのかを個人情報等には十分な配慮をしたうえで定期的に公開すべき

■5-3-2 男女共同参画の推進

現在の志木市は市役所幹部職員の女性比率が非常に低い。女性幹部を増やすことを成果指標に入れるべき