シキリラ

イベントチラシ

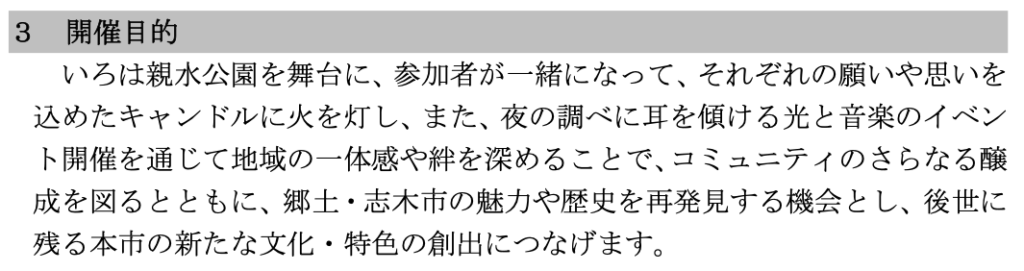

2025年10月25日、志木市はいろは親水公園で「シキリラ」というイベントを開催しました。このイベントには約1530万円の予算(税金)が使われましたのでその結果をきちんと検証しておく必要があると思います。イベントの内容はいろは親水公園でのライトアップ・ステージ・キッチンカーなどですが、その開催目的は以下になります(「後世に残る志木市の目玉イベント検討委員会検討結果報告書」P3)

<要約>

- 地域コミュニティのさらなる醸成

- 郷土・志木市の魅力や歴史の再発見

- 後世に残る志木市の新たな文化・特色の創出

イベントの実際

雨のため縮小開催

当日は断続的な小雨が降る天候となりステージはほとんどがキャンセルとなる縮小開催。私は午後の部と夜の部の両方を見に行きましたが人出はまばらでした

キャンドルはLEDキャンドル

メッセージキャンドル

1530万円の税金使った価値があったとは思えない

以下私の個人的な感想ですが、結論から書くと、これが民間企業等が企業活動・営業活動の一環として自腹でやったのであれば、ご自由なのでこんな検証自体必要ありませんが、1日で1530万円もの税金を使ってまでやる価値があったかと問われれば、雨で縮小開催になった分を十分に考慮したとしても、その価値はなかったと思います。以下その理由を述べます

開催目的は予算獲得の大義名分に過ぎなかった

まず冒頭に要約した3つの開催目的の1番目「地域コミュニティの醸成」ですが、企画自体に地域コミュニティ醸成に関するものが見当たりません。ステージでの地元の吹奏楽部やダンスクラブの出演やキッチンカーに地元のお店が出店などがありますが、さくらフェスタ・市民まつり・志木市芸能祭などでもやっていることですし、それが地域コミュニティの醸成なのかといえば無理があると思います

2番目の「郷土・志木市の魅力や歴史の再発見」にしても、まず「歴史の再発見」は企画自体に皆無です

また2番目の志木の「魅力の再発見」と3番目の「後世に残る志木市の新たな文化・特色の創出」ですが、今どきライトアップイベントなどめずらしくもなく、どこが「新たな文化・特色」なのか?

こうしてみると開催目的は一晩で税金1530万円を使うイベントの大義名分に過ぎなかったと言わざるを得ません

私はこのブログの別項『志木市の新たな目玉イベントについて考える』でこうなることに警鐘を鳴らしましたが、残念ながら予想通りの結果に終わってしまいました

「キャンドルに火を灯し」?

キャンドルイベントといった時にその最大の魅力は「火を灯す」ということではないでしょうか?イベントチラシにも「キャンドルに火を灯し」と書き、火の灯ったロウソクの写真まで載せてそういう期待をあおりながら、実際にはLEDキャンドル。遊歩道に並べられた紙コップの中を覗いた参加者からは「なんだ電球じゃん」という声も聞こえていました。イベントチラシと実際のギャップに肩透かしをくったと感じた参加者も少なくなかったかもしれません。誤解を与えるようなチラシではなくきちんとLEDキャンドル使用と明記するべきでした

「後世に残る」イベント?

このイベントはとにかく「後世に残る」ことを主眼に企画され、実行委員会の名称自体が「後世に残る志木市の目玉イベント実行委員会」となっています

今回は雨で縮小開催だったのでLEDキャンドルも全部設置したわけではなかったようです。晴れていれば全部設置して上の写真よりもっと多くのLEDキャンドルで照らされ、それなりに綺麗なものになっただろうとは思いますが、公園とお金があればどこの自治体でもできること。志木市固有の魅力とか文化・特色などというのはおこがましい。今どき大量の電飾でのライトアップなどめずらしくもなく、これのどこが「後世に残る」のか理解に苦しみます

電飾といえば近隣では立教大学のクリスマスツリーが有名で、キリスト教系大学としての文化と伝統に裏付けられたイベントとして地域にも開放され根付いているようです。また志木市自身が冬になると志木駅東口の電飾も行っており、シキリラは3番煎じという印象もあります

そもそもなぜはじめに「後世に残る」ありきなのか?民間企業が社名を上げるためにやるならわかりますが、主要産業が観光というわけでもない志木市が税金を使ってめざすべきことなのか?1530万円の余裕予算があるならいっそ市民に使い道のアイディア募集してみたらもっとましな使い道が出てくるのではないでしょうか。少なくとも雨が降ったらほぼ無駄になるような使い方とは別の使い方をしてほしいものです

雑な運営

25日当日は朝から小雨模様で開催はどうなるのかと市のHPをみたら上記の告知でした。これでは行ってみないと何もわかりません。せめてステージのスケジュール変更内容くらいは告知するべきだったと思います。数日前からはっきりと雨の予報が出ていたのに当日になるまで調整していなかったのでしょうか?野外イベントなのに雨を考慮していなかったとしたら雑すぎる運営と言わざるを得ません

いろは親水公園以外の公園も活用すべき

香川市長は今回のような派手なイベントを好むようですが、市内には大小さまざまな公園があり、それらを活用したイベントも考えるべきです。そういう小さな公園こそが実際の地域コミュニティの交流の拠点になるからです。私は別項『志木市の新たな目玉イベントについて考える』でかまどベンチを使った炊き出し実習イベントを提案しましたが、そうした小規模なイベントであってもそれが地域住民の交流のきっかけとなり、真に「地域コミュニティの醸成」に寄与していくと思います

1日で税金1530万円を使った派手な電飾で新聞記事になって「後世に残った!」と胸をはるより、地味でも地に足のついたイベントこそが真のよりよいまちづくりにつながっていくのではないでしょうか